sowie Galerie und Musikbeispiel (scrollen Sie nach unten bitte)

Prolog

Seit dem Jahr 1933 hatte sich der Ton der Welt verändert.

Auf den Bahnhöfen wehten Fahnen, in den Schulen hingen Porträts, und auf den Dörfern Ostpreußens wurden die Glocken nicht mehr allein zu Gottesdienst und Ernte geläutet, sondern auch, wenn irgendwo ein „Führerwort“ verkündet wurde. Er war nicht lauter geworden – nur eindringlicher. Wie ein Marsch, der nie endete, und dessen Rhythmus selbst im Schlaf noch weiterklang.

Die Menschen taten, was sie immer getan hatten: sie pflügten, sie nähten, sie hielten Hof. Doch über den Feldern lag eine Schwere, die nicht von der Witterung kam. Selbst das Licht über den Weiten des Samlands, sonst klar und kühl, schien nun anders zu fallen – als hätte jemand die Sonne diszipliniert.

In Berlin bereitete man sich auf die Olympischen Spiele vor. Ein Weltfest des Friedens, so hieß es in den Zeitungen, und überall wurden Fahnen gehisst, Tribünen errichtet, Reden geschrieben. Man sprach von Größe, von Ordnung, von Zukunft. Aber wer einmal in den Augen jener gesehen hatte, die heimlich die Straßenseite wechselten, wenn sie Uniformen sahen, wusste, dass etwas nicht stimmte.

Manche erkannten es sofort, andere erst, als es zu spät war. Und doch tanzte das Land.

Im Sommer wehten Walzerklänge aus den offenen Fenstern der Villen am Wannsee, in den Kurorten spielte man Tango, in Königsberg veranstaltete man Matineen im Stadtgarten. Die Menschen wollten glauben, dass man der Angst davon tanzen könne.

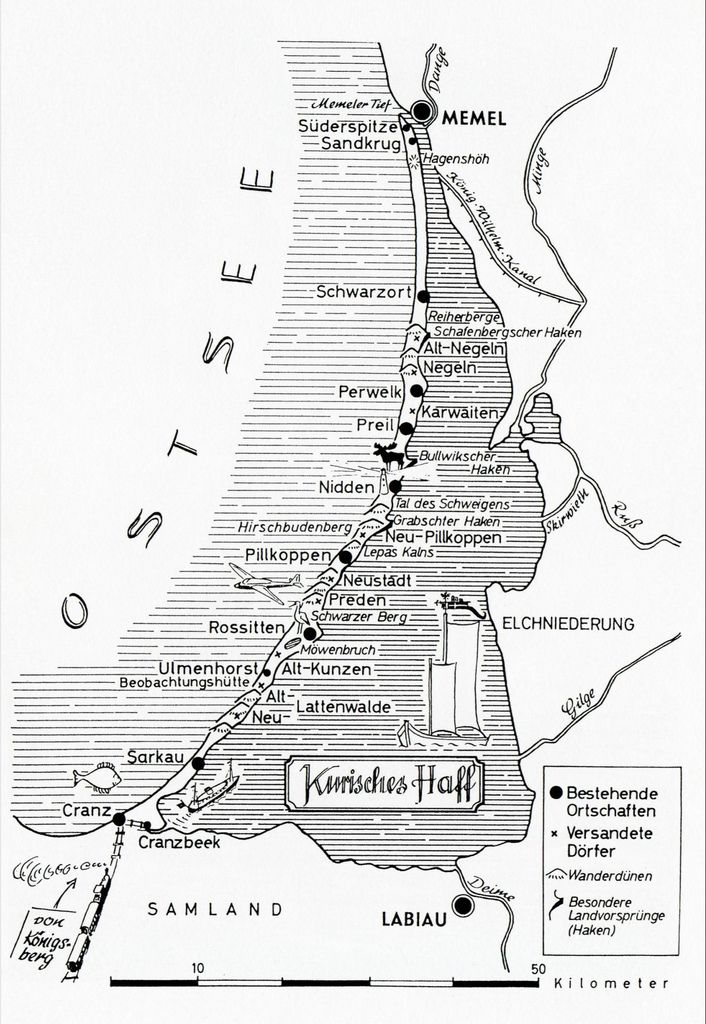

Auch auf den Gütern an der Küste Ostpreußens, dort, wo der Wind vom Haff her die Scheunen durchwehte, hielt das Leben den Atem an. Zwischen Moor und Meer, zwischen Rossitten und Kunzen, wuchs eine Generation heran, die nicht ahnte, wie rasch aus Begeisterung Pflicht, aus Pflicht Gehorsam und aus Gehorsam Schuld werden konnte. In den Nächten über den Dünen flackerten manchmal Lichtsignale von Schiffen auf dem Haff.

Dann schwiegen selbst die Tiere, und nur der Wind erzählte – leise, wie einer, der zu viel gesehen hat.

Noch glaubten sie an den Sommer, an die Spiele, an die Zukunft. Noch glaubten sie, dass der Tanz ewig dauern würde. Aber unter den Wiesen begann es längst zu beben.

Und keiner wusste, wann der Vulkan ausbrechen würde.

I. Abschnitt – Unruhige Zeiten

1. Kapitel – Nach Hause

Die Dampflokomotive der Baureihe 01 fuhr schnaufend und dampfend in den schlesischen Bahnhof ein. Diese Lokomotive wurde erst seit Beginn der Olympiade 1936 für den D1 durch den Korridor nach Ostpreußen eingesetzt und erzeugte Begeisterungsstürme bei den Reisenden auf dem Perron. Mit Einsatz dieser leistungsstarken Lokomotive trat die Regierung dem Vorwurf entgegen, dass der Führer den Transitverkehr nach Königsberg vernachlässigte.

Der Bahnsteig war gut mit Reisenden gefüllt sowie mit Besuchern mit Bahnsteigkarten, die zum Verabschieden ihrer Gäste kamen und ihre Taschentücher bereithielten. Großes Stimmengewirr hielt sich in der Halle des Bahnhofs mit dem gläsernen Tonnengewölbe. Am Bahnsteig standen der neunzehnjährige Johannes von Ammen zusammen mit seiner Tante Mathilde von Gerstäcker, geborene zu Kunzen und Schwester seiner Mutter Gerlinde, sowie ein heruntergekommener älterer Gepäckträger, der bereitwillig darauf wartete, die Gepäckstücke in die erste Klasse zu verfrachten. Natürlich fuhren die von Ammens immer erster Klasse. Etwas anderes wäre unter ihrem Niveau und nicht schicklich gewesen.

Der Dampf der bremsenden, einfahrenden Lokomotive kroch über den Bahnsteig und Tante Mathilde wich kurz zurück, um ihren Rocksaum vor Schmutz zu schützen.

Johannes von Ammen, genannt Jons, liebte die Einfahrten der Lokomotiven und sog den Dampf in seine Lungen ein, als wären es die schönsten Düfte, die er je gerochen hatte. Er erkannte sofort die 2’C1-Achsfolge dieses riesigen Dampfrosses. Dampflokomotiven waren für ihn das Sinnbild der Freiheit. Er hatte damit die Möglichkeit, überall hinzureisen. Und nicht nur mit dem Kurenkahn über das Haff oder mit der Kutsche von Rossitten auf der Kurischen Nehrung, seiner Heimat, nach Königsberg.

Diese einfahrende Lokomotive und die dahinter gekoppelten Waggons des D1-Schnellzuges waren der perfekte Abschluss bewegender Tage, in denen er im Olympiastadion auf dem Reichssportfeld ausgerechnet an dem Tag sitzen durfte, an dem Jesse Owens seine vierte Goldmedaille im 100-Meter-Lauf in fantastischen 10,2 Sekunden gewann. Für Jons war insgeheim klar: Hier zählte nicht schwarz oder weiß, sondern nur langsam oder schnell – und das war dieser schwarze Kerl aus Amerika, schnell, sehr schnell.

Doch mit solchen Gedanken mussten Bürger in diesen Jahren vorsichtig sein. Sie durften diese nicht aussprechen und tunlichst für sich behalten.

Jons war hochgewachsen und reichte bis kurz vor die 1,80 Meter heran. Er hoffte inständig noch auf einige Millimeter mehr, um seinen Vater mit dessen genau 1,80 Meter zu überragen. Sein vier Jahre älterer Bruder Heribert war nur 1,78 Meter groß, was oft zu verbalen Rangeleien zwischen den beiden Brüdern führte. Jons blondes Haar, seine strahlenden blauen Augen, die er als einziges Kind von seiner Mutter erbte, waren in dieser Zeit ein großes Pfund und halfen ihm bei manchen Gelegenheiten zum Vorteil in dieser von arischen und rassischen Vorurteilen geprägten Gesellschaft. Zwar war er nicht so breitschultrig, sondern eher schmal, aber durch seine Ausritte auf seiner Lieblingsstute Blinka vom heimischen Gehöft hatte er sich einige Muskulatur erarbeitet. Leider hatten Jons und seine Tante als Anstandsdame nur für einen Tag Eintrittskarten für das neue Olympiastadion erhalten.

Ansonsten verbrachte Jons oft Stunden in den eigens eingerichteten Fernsehstuben, um die Wettkämpfe dort zu verfolgen. Das war etwas Neues, etwas Revolutionäres – im Stadion kämpften die Athleten und gleichzeitig konnte er es woanders in einem Zimmer sehen. Jons fieberte dem Tag entgegen, auch solch einen Apparat zu besitzen, um am Leben in der Welt teilzunehmen. Er hatte sich erklären lassen, dass diese Erfindung das Bild elektronisch zerlegt und mittels einer Braun’schen Röhre wieder zusammensetzt. Und zwar mit sage und schreibe 375 Zeilen pro Bild – vor einem Jahr waren es noch weniger als halb so viele gewesen.

Ein wahnsinniger Fortschritt, für den natürlich das Deutsche Reich mit seinen Übertragungen von diesen Spielen führend in der Welt war. Ohne den Führer wäre das nicht möglich gewesen, dachte Jons – und doch war ihm nicht wohl bei diesem Gedanken. Er wusste aber nicht, warum.

Nachdem der Gepäckträger die Koffer im Erste-Klasse-Abteil verstaut hatte, machten Tante Mathilde und Jons es sich gemütlich. Zuvor hatte Tantchen den armen Mann angemessen belohnt und ihm ein üppiges Trinkgeld gegeben.

„Nicht alle Leute haben es so gut wie wir“, meinte sie mit einem entschuldigenden Achselzucken zu Jons. „Merk dir das für die Zukunft, mein Junge.“

„Ja, Tante Mathilde“, antwortete Jons gehorsam seiner Tante und schaute auf den Bahnsteig, den er aus dem Waggonfenster in einer völlig anderen Perspektive wahrnahm.

Es war die erste längere Reise für Jons gewesen, ein Geschenk seiner Eltern zum erfolgreichen Abschluss der Oberprima und dem Beenden der einjährigen Wehrpflicht. Er hatte Glück: Erst ab 24. August 1936 plante die Regierung, die Wehrpflicht auf zwei Jahre zu verlängern.

Sicher hatte er auf der Hinfahrt nach Berlin schon einiges gesehen, trotzdem war er bei der Ankunft in Berlin überwältigt von der Größe und den vielen Leuten in der Stadt und auf dem Bahnhof. Als er ankam, hielt er nach seiner Tante Ausschau und nahm nicht alles so wahr wie jetzt.

Seine Tante, Mathilde von Gerstäcker, war 40 Jahre alt und doch schon Witwe – dem großen Krieg geschuldet. Es hielt sie jedoch nicht davon ab, weder einsam noch allein vor sich hin zu jammern. Die wilden Zwanzigerjahre waren zwar mit dem Fackelzug von 1933 mit einem Schlag beendet gewesen, was aber nicht hieß, dass sich Tantchen wie eine graue Maus verhielt.

Schließlich stellte sie jemanden dar. Arisch rein, von adliger Herkunft, fühlte sie sich als Mitglied einer Gesellschaftsebene, in der jeder etwas darzustellen hatte. So trug sie heute ein gewagtes Hosenkleid mit Kragen und vorwitziger Brusttasche aus orangefarbenem, sehr fein gewebtem Baumwollstoff, dazu einen passenden Gürtel mit großer Schnalle, welcher ihre tadellose Figur gut betonte. Ein kurzes, gestricktes Sportjäckchen in Weiß mit in sich gemusterten Karos schützte ihre Schultern. Ihre Schneiderin hatte betont, dass es sich bei diesem Kleid um ein Modell nach Elsa Schiaparelli, der angesagtesten Modezeichnerin aus Paris, handelte. Sie rauchte begreiflicherweise die Zigaretten ausschließlich mit Spitze. Weiße, lange Handschuhe garantierten, dass kein Staub oder irgendwelche anderen schlimmen Sachen an sie herankamen. Ein modischer Hut, ebenfalls in Orange mit einer hellen Schleife, schützte ihr blondes hochgestecktes Haar und unterstützte ihre auffallende Erscheinung.

Jons konnte nach langer Zeit des Wehrdienstes endlich seine Uniform ablegen und nunmehr seinen Freizeitanzug tragen.

So saßen die beiden also in ihrem Abteil, das Tante Mathilde extra für die Rückfahrt reserviert hatte. Es gab nur drei davon in diesem Zug. Alle anderen Waggons waren Salonwagen, zwar mit Polsterung für die erste Klasse und einem Tischchen, allerdings bevorzugte Tante Mathilde es nicht, mit anderen Reisenden in Kontakt zu treten, um langweilige Gespräche über das Wetter oder Schlagzeilen der Zeitung zu diskutieren. Dem Zug angegliedert waren an diesem Tag Kurswagen nach Danzig, Insterburg und Riga.

Jons war aufgeregt. Die Erlebnisse während der Olympiade hatten ihn sehr aufgewühlt, und nun stand die Rückfahrt zurück nach Hause an. Was hatte er nicht alles seinen Geschwistern zu berichten. Zudem begann Anfang Oktober das erste Semester seines Studiums der Landwirtschaft. Was für ein aufregendes Jahr! Sein Vater hatte nach langen Diskussionen erlaubt, sich dort zum Wintersemester 1936/37 zu immatrikulieren. Aufgrund guter gesellschaftlicher Kontakte zum Kurator der Universität, Herrn Friedrich Hoffmann, war dies kein Problem gewesen. Friedrich Hoffmann konnte die Familie auch dahingehend beruhigen, dass die von ihm sogenannte radikale NS-Clique sich zurzeit noch einer erdrückenden Mehrheit von wissenschaftsorientierten Akademikern gegenübersah. Friedrich Hoffmann wusste, dass er sich gegenüber seinem Freund Heinrich von Ammen dieser Worte bedienen durfte. Von Ammen hatte es stets geschafft, trotz aller „Ermutigungen“ nicht in die NSDAP einzutreten. Stets erfand er einen Grund, dem nicht nachzukommen. Früher war er Sympathisant der Sozialdemokraten gewesen. Insgeheim sympathisierte er immer noch mit ihnen und war sich der Gefahr, die daraus erwuchs, stets im Klaren.

So wurde den Kindern der Familie – Heribert, dem 24-jährigen ältesten Sohn und Generalleutnant bei der 10. Panzerdivision der Wehrmacht in Regensburg, sowie Gerda, der 22-jährigen Schwester, und ihm – stets klargemacht, dass es eine Wahrheit für die Familie gab und eine andere Wahrheit, wenn sie sich außerhalb der Familie aufhielten. Doch Heribert war dem derzeitigen Regime eher zugetan, war Mitglied in der Partei und zum Glück sehr selten auf Heimaturlaub. Jons hatte striktes Verbot, über seine Erfahrung und Ansichten bei der Reichssicherung mit Heribert zu sprechen. Der Mutter Gerlinde war Heribert fremd geworden, und Jons war für Heribert immer der Kleine gewesen, der noch auf der Nehrung buddelte und mit seiner Schwester und dem Kindermädchen Sandburgen baute. Gerda, die Schwester, hatte vor einem Jahr geheiratet. Warum es ausgerechnet der fast einen Kopf kleinere Erwin von Knöppelsdorf sein musste, verstand keiner auf Kunzen.

Während Johannes auf den Bahnsteig schaute und versuchte, nicht an seinen Bruder zu denken, ging es endlich los, und das Abfahrtsignal des Schaffners ertönte. „Weg von der Bahnsteigkante!“

Es schien, als ob die Lokomotive mit ihrer Pfeife darauf antwortete. Jons beugte sich aus dem Abteilfenster und schaute mit großen Augen nach vorne zur Lokomotive fünf Waggons voraus. Es war 9.04 Uhr. Letzte Türen wurden geschlossen, und dampfend und rauchend setzte sich die schwere Lokomotive pünktlich in Bewegung. Erst kam Dampf unter den Rädern hervor, dann stieß die Lok Dampf aus ihrem Schornstein – dunkel und stoßend. Immer schneller wurde dieses Geräusch, und schneller wurde daraufhin auch die Lok.

Viele Zurückgebliebene winkten mit den Taschentüchern, und auf den vorbeihuschenden Gesichtern glaubte Jons manches Tränchen zu erkennen. Zunächst kam es Jons so vor, als stünden diese Zurückgebliebenen auf einem dieser neumodischen Fahrbänder, wie er sie in Berlin in einigen Untergrundbahnhöfen gesehen hatte. Doch als auch das Bahnhofsgebäude aus dem Blickfeld geriet, merkte er, dass der Zug sich bewegte und nicht der Bahnsteig.

„Mach das Fenster zu, es zieht“, meinte Tante Mathilde, und Jons gehorchte artig, sagte: „Ja, Tante“, und kuschelte sich in sein Erste-Klasse-Polster. Um 11.57 Uhr würde der Zug in Schneidemühl halten, meinte der Schaffner, danach würden polnische Kollegen die Fahrt im Korridor übernehmen. Konitz wäre der einzige Ort, an dem polnische Staatsbürger zusteigen durften. Jons hatte in der Zeitung in Berlin gelesen, dass ausstehende deutsche Zahlungen für den Transitverkehr dazu führten, dass Polen ab dem 7. Februar fast alle Transitleistungen beendet hatte. Der D1 und der D2 waren zusammen mit zwei weiteren Zugpaaren davon ausgenommen, da sie internationale Kurswagen führten und Polen internationale Verwicklungen zu vermeiden suchte. Erst in Elbing erreichte der Zug wieder deutsches Reichsgebiet. Die Fahrten durch den Korridor waren lästig, aber die Verplombung der Waggons stellte sicher, dass polnische Staatsangehörige von den Deutschen getrennt wurden. Konitz würden sie um 13.01 Uhr und Elbing um 14.08 Uhr erreichen.

Tante Mathilde seufzte tief und entschlossen auf, als sie den Namen Konitz hörte. Die Mutter ihres Patenkindes war dort der Liebe wegen hingezogen, und der junge Antas, der seinen leiblichen Vater im Krieg früh verlor, musste seine geliebte Großmutter in Nidden verlassen und seiner Mutter notgedrungen folgen. Antas sehnte sich zurück nach Nidden, wenige Kilometer von der jetzigen Reichsgrenze entfernt, das nach dem großen Krieg nun auf litauischem Gebiet lag. Die Großmutter wohnte seitdem in Rossitten bei ihrem Sohn, dem Onkel von Antas, einem Kunstmaler, erklärte sie Jons, der sie verwundert anschaute.

„Es ist kein Zufall, Jons, dass ich heute mitkomme“, bedeutete sie mit einem merkwürdigen Augenschlag. „Es wird jemand in Konitz zusteigen, und falls dich jemand fragt, möchte ich, dass du denjenigen als Cousin aus Schneidemühl identifizierst, der dich nach Rossitten begleitet. Und stell bitte keine weiteren Fragen. Ich möchte auch nicht, dass du irgendetwas davon weiter erzählst. Kann ich mich auf dich verlassen?“

„Ja, natürlich, Tante.“